–司法書士–

小島 唯

こじま ゆい

使用言語

日本語・英語

取扱分野

小島司法書士の主な取り扱い分野は、商業登記、不動産登記、相続手続、成年後見業務です。 司法書士登録後は大阪の司法書士法人で主に不動産決済や相続登記を取り扱っていました。企業のお客様の商業登記・不動産登記手続をはじめ、個人のお客様に対する相続手続・成年後見業務など、お客様が抱えている様々なお悩みご相談に対し、お客様の実情にあった解決方法をご提案・サポートいたします。

略歴

| 2012年 3月 | 弘前大学卒業 |

|---|---|

| 2018年11月 | 司法書士試験合格 |

| 2019年 2月~ 2024年12月 | JFD司法書士法人勤務 |

| 2025年1月 | AZ MORE司法書士事務所開設 |

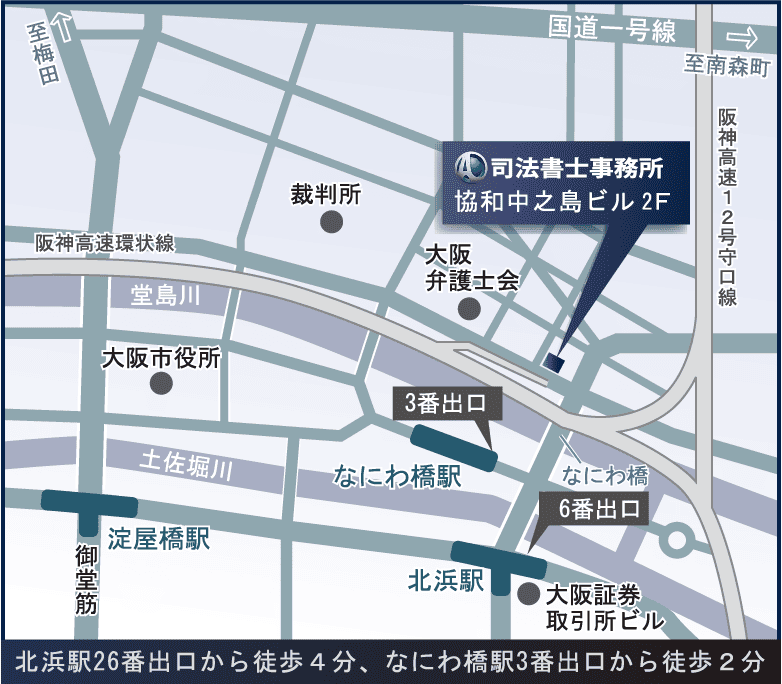

アクセス

〒530-0047

大阪市北区西天満1-7-4 協和中之島ビル2階

大阪メトロ堺筋線、京阪本線、「北浜駅」26番出口徒歩3分

京阪中之島線「なに橋駅」3番出口徒歩2分

業務内容

企業のお客様

個人のお客様

会社設立

会社とは、企業形態のひとつで、営利を目的として活動する組織を指します。取引の安全を図るためにも、会社の名称(商号)・本社の所在(本店)・事業内容(目的)・役員といった取引上重要な事項を誰でも簡単に知ることができるよう、登記をして公示することが求められています。会社は設立の登記をすることによって初めて、法律上の人格を取得し、法人として認められることとなります。設立の登記をしていないと、会社名義での不動産の取得や物品の仕入れ、商品販売もできません。

会社設立手続きは法律に定められた手順に従って進めければなりません。当事務所では、株式会社・合同会社の設立手続きを総合的にお手伝いします。お客様のご要望を伺い、その内容を精査したうえで、変更が必要な点についても法的な観点から適切なアドバイスをさせていただきます。また、登記に必要な各種書面の作成はもとより、会社の根本規則である定款の文案作成・公証役場での認証手続など、会社設立に伴う諸手続も一括してお手伝いさせていただきますので、是非お気軽にご相談ください。

役員変更

会社の役員とは、取締役・代表取締役・監査役などを指します。役員が就任・退任し、またはその氏名・住所に変更があった場合には、役員変更の登記が必要になります。また、既存の役員の任期がすでに満了しているような場合も、役員変更(更新)の手続きが必要となりますので、注意が必要です。取締役や監査役等の登記を放置していると、過料に処せられることがあります。役員変更手続きにつきましては是非お気軽にお問い合わせください。

商号変更

会社の商号(登記簿に記載された会社名)を変更する場合、株主総会において定款の一部(商号に関する規定)を変更する旨の承認決議が必要になります。会社の商号は登記をして公示する必要があるため、その変更があった場合には変更登記をしなければなりません。商号変更手続きにつきましては是非お気軽にお問い合わせください。

本店移転

本店移転の手続きを進めるには、定款の定めを確認しておく必要があります。会社の本店を移転するとなると、ただでさえ引越しに伴う雑務で余計な仕事が増えてしまいます。さらに、移転後には法務局での本店移転登記も必要です。本店移転登記には2週間という期限がありますので、あらかじめ準備をした上でタイミングよく手続きを進めなければなりません。忙しい中で本店移転登記の準備までするとなると、かなりの負担になってしまいます。必要書類の準備や法務局への登記申請をはじめ、新しい印鑑カードの発行など、手間のかかることはすべて当事務所が代行いたします。本店移転登記手続きにつきましては是非お気軽にお問い合わせください。

資本金の変更

新たに株式を発行したり、剰余金・準備金を資本金に組み入れたりして資本金の額が増加(増資)した場合や、逆に資本金の額を減少させた場合にはその変更登記をしなければなりません。資本金は、会社の責任財産を裏付けるものですので、これを減少する場合には、会社債権者に対して公告や催告が必要となります。当事務所では、登記に必要な各種書面の作成はもとより、会社債権者に対しての公告や催告手続きなど、資本金変更(増資・減資)に必要となる手続きを一括してお手伝いさせていただきますので、是非お気軽にお問い合わせください。

解散・清算

会社の解散とは、これまでの会社の通常業務(営業活動)を停止して、会社を消滅させるための清算手続きに入ることを意味します。会社を解散させるためには、株主総会を開いて解散する旨の決議をするところから始めなければなりません。この解散の決議は、特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成する決議)で行う必要があります。解散決議を行う際には、通常、解散後の清算の職務を行う清算人の選任も必要になります。解散すると、会社経営のために選任された取締役は当然に退任し、この清算人が解散後の清算事務を行い、また、会社を代表することになります。なお、会社の解散は登記しなければなりませんので、解散の日から2週間以内に法務局で解散登記と清算人選任登記を行います。

会社を解散した後は、すぐに法人格が消滅するわけではなく、会社は清算の目的の範囲内で存続することになります。会社を消滅させる前に、会社の財産状況を調査し、債権や債務を整理する必要があります。一連の手続きを会社の清算手続きといい、この清算手続きが終わったら、清算人は決算報告書を作成します。清算事務終了後、株主総会で決算報告書の承認を受けることにより、会社は清算結了となります。法務局での清算結了の登記を行って、会社が完全に消滅したといえる状態になります。清算結了の登記は、株主総会で決算報告書の承認を受けた日から2週間以内に法務局に申請する必要があります。なお、会社法の規定により、清算手続きで債権申出の公告や催告を行うのに少なくとも2ヶ月はかかることになります。そのため、清算結了の日が清算人就任後2ヶ月以内になっていれば、清算結了登記を受け付けてもらえませんので注意する必要があります。解散・清算手続きにつきましては是非お気軽にお問い合わせください。

不動産登記

不動産登記とは、不動産の権利関係を公に明らかにするために設けられた制度です。不動産の権利関係を知るには、不動産の登記簿を見れば一目で分かります。所有者が誰なのか、どこの金融機関からいくらお金を借りて担保設定しているのかといった情報が記載されます。不動産の権利関係に変化が起こった場合(例えば、不動産を新たに取得した)、それを登記しなければ、第三者に対して自分がこの不動産を所有しているということを主張できません。したがって、下記のようなケースでは不動産登記が必要になります。

• 不動産を購入した、売却した

• 不動産を贈与した

• 住宅ローンの借り換えをした

• 住宅ローンを完済した

• 不動産の所有者が亡くなった

• 不動産の所有者が住所を変更した

• 離婚に伴い、不動産を財産分与した

不動産の売却、購入、財産分与、住宅ローンの設定や抹消による登記のお手続きは、当事務所にご相談ください。

相続手続

相続手続きの主な流れ

1.相続の開始

2.遺言書の有無の確認

3.相続人調査及び相続財産の調査

4.遺産分割協議の作成・押印 ※遺言書がない場合

5.不動産の名義変更・預貯金の解約手続き

6.相続手続の終了

相続における人間関係や相続手続きは、一つとして同じものはありません。家族構成や相続財産の内容も違い、相続人同士で揉めている場合もあり、相続がきっかけで発生する問題や悩みは人それぞれです。ただし、一般的には相続人同士で揉めているケースは少なく、相続税申告が必要となるケースは相続全体の10%未満となることから、不動産の名義変更と預金・証券の名義変更手続きで相続手続きの大半は解決し、司法書士に相談することでほとんどのケースが解決します。特に、遺産として不動産がある場合には、遺産整理を司法書士に依頼するのがおすすめです。不動産の相続登記に対応できるのは司法書士のみになります。当事務所では、主に以下の相続手続きを総合的にサポートさせていただきます。

1、相続人調査

戸籍謄本は、通常、いくつもの役所から取り寄せなければなりません。収集する戸籍は膨大な数にのぼることもあり、古い戸籍は解読するのが困難なこともあります。相続人が確定すれば、『相続関係説明図』を作成しなければなりません。

2、相続財産調査

不動産の詳細がわからなければ、役所で名寄帳を確認するなどしなければなりません。預貯金については残高証明書を取得しなければならず、金融機関に出向く必要もあります。

3、遺産分割協議

相続人全員で遺産の分配方法を話し合い、決まった内容を遺産分割協議書にしなければなりません。音信不通の人や行方不明の人にも連絡を取らなくてはなりません。遺産分割協議書では相続財産や相続人が特定できるよう記載しなければならず、記載が不十分であれば名義変更の手続きができないことがあります。

4、不動産の名義変更、預貯金の解約

不動産の名義変更、預貯金の解約、株式の名義変更などを行わなければなりません。申請書や添付書類に不備があれば、やり直しや再提出が必要になります。

遺言書

民法には、相続人ごとに「相続分割合」というものが定められています。しかし、土地や建物や自動車などの財産は、相続分割合にしたがって相続人全員で共同所有するよりは、「土地は長男に、自動車は二男に」といった具合に分けたほうが、後々の利用、処分に都合が良いことが多いです。通常は、相続人土同士の話し合いで、それぞれの取り分を決めることになります。ところが、長男、二男とも土地が欲しいなどと協議がまとまらず、相続人間で争いになるケースも少なくありません。遺言は、財産を所有していた故人の最期の意思表示ということで、相続手続においては最優先されます。遺言で予めどの財産を誰に相続させるか、分配の方法を指定しておくことで、このような親族間の争いを未然に防ぐことができます。そういう意味では、財産が多いか少ないかにかかわらず、遺言書は作成しておくべきものと言えます。

• 将来、遺産をめぐって親族で争いにならないよう今のうち財産の配分を決めておきたい・・・

• 親族以外の人(内縁の妻、お世話になった人)に遺産を譲りたい・・・

• 作り方を間違えて無効になるのが怖い・・・

• 公正証書遺言を作りたいが難しそうなのでサポートしてほしい・・・

遺言をするには、法律に定められた厳格な方式によらなければならず、これに反する遺言は、基本的に無効となります。また、法律の定め通りに作成されていたとしても、内容が明確でないと、さまざまな解釈ができてしまい、相続人間での争いになりかねません。当事務所では、遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせ、証人としての立会いなど、遺言書作成に必要となる諸手続を総合的にサポートさせていただきます。

任意後見

任意後見制度は、認知症をはじめ種々の病気、事故などで判断能力が大きく低下してしまったときに備えるための制度です。判断能力のあるうちに、将来、判断能力が低下した場合の財産管理や介護サービス等に関する事務について、信頼のできる人に引き受けてもらうためにあらかじめ契約を結びます。この契約を任意後見契約といい公証役場で公正証書により締結します。認知症になった後も自宅で生活がしたい、自分で決めていた施設に入りたい、動けなくなったときに信頼のできる人に財産の管理をして欲しい等、将来的に判断能力が低下したときの生活を信頼のおける後見人に託すことができます。認知症になってから周囲の人が裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が本人の意思とは関係なく後見人を選任する法定後見制度とは違い、任意後見制度は判断能力が衰えて認知症になる前に、ご自身で後見人になって欲しいと考えた方を後見人として決めておくことができます。また、認知症になった後に後見人にやって欲しい事務内容を契約で定めておくこともできます。当事務所では、任意後見契約の内容についてのアドバイス、公証役場への同行、必要書類の収集と作成を総合的にサポートさせていただきます。

生前贈与

生前贈与とは、生前に特定の財産を特定の人に譲渡することです。相続税の節税対策や、相続が発生した際に、争いの予防としての遺産分割対策として使われることもあります。生前贈与には、民法上の問題や様々な税金にも配慮しながら対応する必要がある等、専門的な知識がなければ贈与を適切に実行できないことが多々あります。不動産の生前贈与を検討する場合、不動産は比較的他の資産より高額になるため、課税額も高額になることが多いです。贈与税は、相続時精算課税制度を用いて一時的に回避できる場合がありますが、適切かどうか、メリットとデメリットを考慮して検討しなければなりません。当事務所では、贈与物件の調査、必要書類の収集と作成、法務局の対応を総合的にサポートさせていただきます。

死後事務委任

お亡くなりになられた後は、多くの事務手続き必要です。親族への連絡、行政への届出、通夜・葬儀・火葬・納骨・埋葬の手続き、施設や病院の清算、部屋の片付け・電気・ガス・水道・ネット等の解約、賃貸借契約の解除等、これら死後の事務手続きを、頼める家族や知人がいれば問題はありませんが、身近に頼れる家族がいない方、家族と疎遠にしている方、頼める知人が近くにいないという方も少なくありません。

死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後の各諸手続き、ご自身の身辺の整理に関する手続きを具体的にあらかじめ第三者に委任しておく契約で、ご自身が亡くなった後のことを心配されている方のための契約になります。死後事務委任契約をしておくと、身近に頼れる家族や知人がいなくても亡くなった後のことについて安心でき、また疎遠の家族に面倒な手続きで迷惑をかけないですむことができます。死後事務を誰に頼むかは自由に選べます。親族以外の第三者と契約することもできます。ただ、死後事務には手間のかかるものや複雑なものもあるため、死後事務委任契約書の作成から死後事務の遂行までを、死後の事務手続きに慣れた司法書士等の法律専門家に依頼するのも一つの方法です。一般的に、死後事務委任契約書に記載する内容は死後の事務手続きに関することであり、通夜・葬儀・納骨・埋葬の方法について、老人施設や病院の未払金の清算について、行政への届出について、親族への連絡について、遺品整理について等となります。当事務所では、死後事務委任契約書作成のサポートを行っております。老後の心配を減らし安心して暮らすために、まずはお気軽にご相談ください。